「ねぇねぇ、何か大阪弁喋ってよ」

小学一年の秋、

大阪枚方から東京三鷹に転校してきた私に

同級生が声をかけてきた。

関西から来た転校生が珍しかったのか。

それとも、一人でいる私と仲良くなろうと思ったのか。

もはや声をかけた同級生の顔も名前も覚えていない。

けれども、その言葉が40年も経った今でも引っかかっている。

当時は「何か」「喋れ」と言われて、

頭の中はフリーズし、曖昧に笑って何も言わず、やり過ごした。

小学生の頃は今でいう「生きづらい」子、だった。

友達は一人か二人だったか、当時の記憶がぽっかりと、ない。

給食はほとんど食べない。忘れ物は毎日する。

授業中もぼーっと窓の外を見ているような子で、勉強も遅れをとっていた。

親も心配で学校にも相談したようだったが、

私に対しては何か働きかけるようなことはしなかった。

唯一それが救いだった。

前置きが長くなった。

📕📕📕

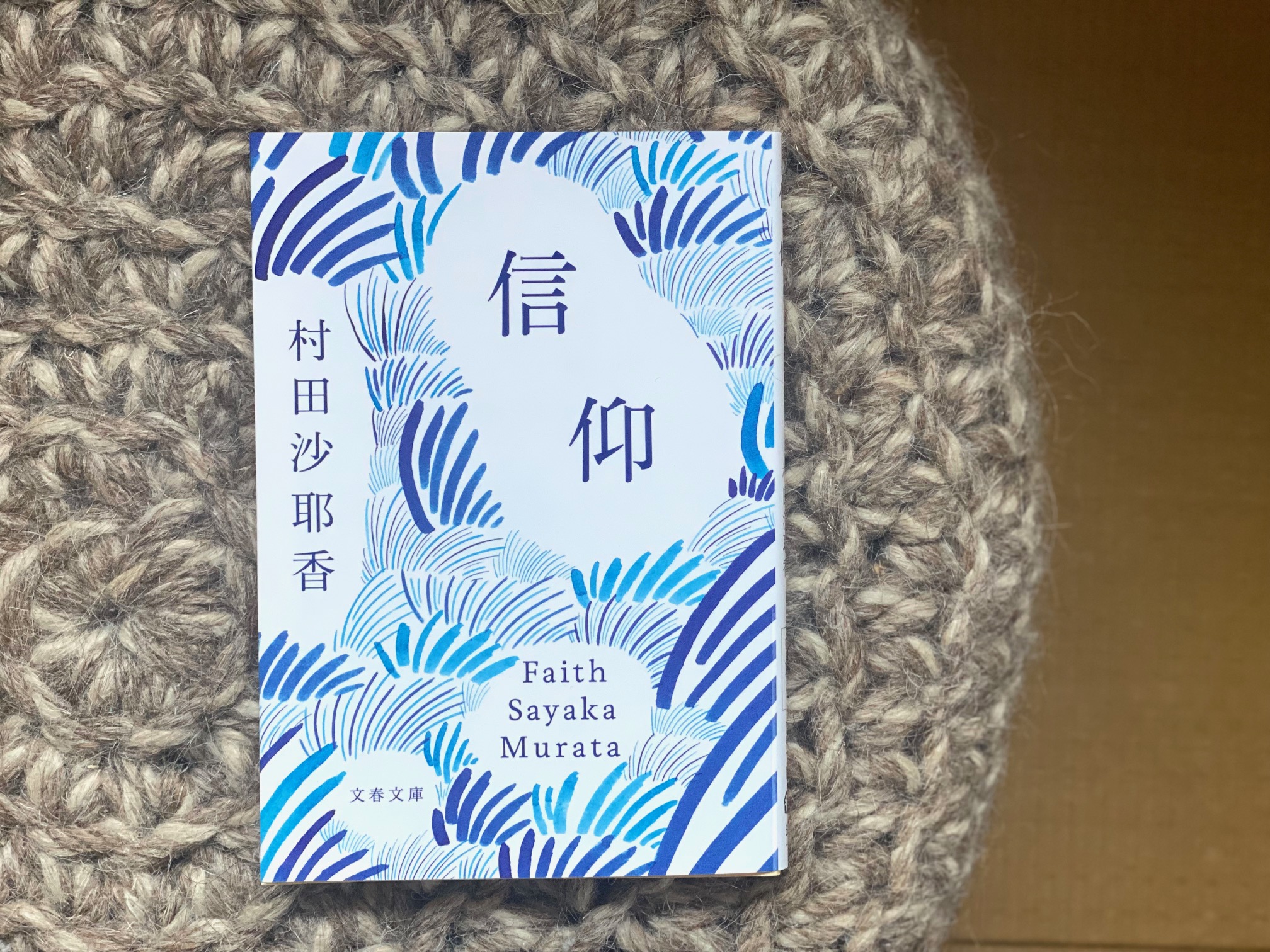

村田 沙耶香 著

文藝文庫

📕📕📕

帯の文中セリフ。

「なあ、俺と、新しくカルト始めない?」につられて購入した方も多いだろう。

紛れもなく私もその一人だ。

短編の小説と随筆からなる一冊。

どの作品も「フツーでない」

これを通常運転・フツーの感覚で読んでいたら、ダメだ。

頭の中空っぽにして読むのがいいだろう。

どうしたらこんな感覚になるの?

村田沙耶香氏って、、化け物かよ。

と思いながらページをめくる。

途中、不思議な感覚にも見舞われる。

淡々と粛々と物語が過ぎていくのだ。

フツーでない世界が、逆転してフツーになったかのように。

p106・・・・・・

子供の頃、大人が「個性」という言葉を安易に使うのが大嫌いだった。

確か中学生くらいのころ、急に学校の先生が一斉に「個性」という言葉を使い始めたという記憶がある。今まで私たちを扱いやすいように、平均化しようとしていた人たちが、急になぜ?という気持ちと、その言葉を使っているときの、大人たちの気持ちの良さそうな様子がとても薄気味悪かった。全校集会では「個性を大事にしよう」と若い男の先生が大きな声で演説した。「ちょうどいい、大人が喜ぶくらいの」個性的な絵や作文が認められたり、評価されるようになった。「さあ、怖がらないで、みんなももっと個性を出しなさい!」と言わんばかりだった。そして本当に異質なもの、異常性を感じるものは、今まで通り静かに排除されていた。

・・・・本文『気持ちよさという罪』より引用・・・・・・

またその後『多様性』についても掘り下げている。

「その言葉を使う権利は自分にはない」と村田氏はいう。

言葉そのものを丁寧に扱う、ご本人の覚悟を感じる。

そして村田氏の、ある意味叫びのような

不器用な生きざまが、本書には詰め込まれている。

村田氏のように幼少期に本で救われた人もいれば

他にも芸術、映画、文化に触れ、

そして人との出会いによって変わる。

本文p184『いかり』である一人の女性と出会ったことで道が開かれる。

ようやく答え合わせができた。

やっと51年間生きてきて、小学生の頃を思い出せたのだ。

「大阪弁喋って」と言ってきた同級生の「態度」に反応していただけだった。

やはり今でもお願いされても話したくないだろうな。

大嫌いだ、こんなアプローチは。

長く蓋をしていた「フツーじゃない」ことを

さらりと話せるようになった。歳をとったから、だけではない。

これも人や本書との出会いで、自分を認めてくれる存在がいたから、だ。

人と本。

本も出会いだ。

ぜひ

あなたのとっておき、を増やして欲しい。