「あ!こんな所にあった。探していたのよ〜」

片付けをすると、クライアントから

毎回必ずと言っていいほど、聞く言葉。

探していたものが「発掘」される瞬間に立ち会える。

それは喜びでもあり、後悔でもある。

さらに

「あーあ、(探し物が)無いかと思って買っちゃった」

無駄な買い物をした、とばかりに少し悲しそうな表情。

何がどう?したら、

探し物が無くなり、無駄な買い物も減らせる、のか。

家の中のアイテムが把握できていれば

物の場所がわかり、探し物が少なくなる。

同時に無駄買いも減る。

何がどこに、どのくらいある(置いている)か?

例えば、

キッチン引き出し内、

お弁当箱、箸、ランチョンマット、巾着。

それぞれ幾つあるか、今引き出しを見ずに「空」で言える?

もし言えない、としたら、

物を把握できていない、かも知れない。

お弁当だって、一人ワンセット?そうとも限らない。

オムライスの時はこの弁当箱、おにぎりやサンドイッチの時は、、と

メニューやシチュエーションによって弁当箱を変える事はないだろうか。

単純に人数分で割り切れないのも

物を把握する上で、

ある意味障害になっている。とも言える。

そりゃ、アイテムが少なければ少ない方が

物を把握しやすい。

アイテム自体を絞れば良いか?

いやそうでも無いかも知れない。

世の中には「管理量が多くても平気」な人たちがいる。

むしろ多ければ多いほど、彼らにとって安心材料となり

信じられないかもしれないが「暮らしやすく」なるケースも幾度となく見てきた。

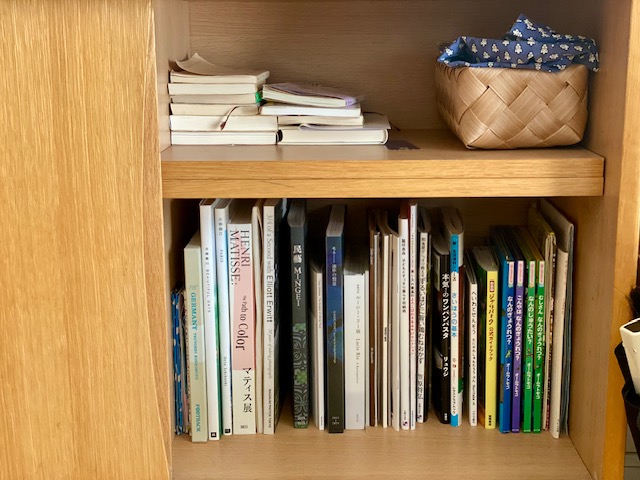

沢山の山積みされた本の中から、自分の読みたい本を一発で出して読み、読み終わったら本の山に戻す。

こんな暮らし方もあるのだ。

何が言いたいかと言うと

アイテム量を減らして管理する事は一般的だが

人によって管理量は違う。

と言うこと。

で、あなたの「ちょうど良い量」はどのくらい?

いざ、片付けようと、思い立つ。

けれども何をどこから?と思うだろう。

いきなり部屋全部片付けようとしなくていい。

まずは収納の中から着手するのがおすすめだ。

例えば

洗面所シンク下、冷蔵庫内、ダイニング引き出し、など。

「ケーブルが(あるのに)無いと思い買い足してしまう」

「あると思ったら無かったマヨネーズ」

「新学期に2枚持ち物で必要だった雑巾」

など。

家の中の探し物が多く悩みがあるアイテムからはじめられるのがおすすめ。

必要な物を置き

必要な量にする。

USBケーブルは用途に合わせ大体2本づつあれば大丈夫。

マヨネーズのストックは常に1本収納内に。

雑巾は学校だけでなく、家でも使うから5枚は常にあれば良いか。

まずは仮にで良いので

アイテム数を決め。暮らす。

慣れてきたら増減を。

自分にとってのちょっと良い量をコントロールできるはず。

探し物で大切な時間や自分を見失わないように。

ぜひお試しいただきたい。